JRの大都市近郊区間制度が適用される経路の場合、途中下車ができません。その代わり、改札から出場しない限り、任意の経路で大回り乗車ができます。

大都市近郊区間内の移動では、最低区間運賃のきっぷで大回り乗車したいというニーズがあります。その一方で、実経路通りに運賃計算した乗車券をあえて購入して、途中下車しながら移動を楽しみたいというニーズもあることでしょう。

一般的には、途中下車が可能か否かを考えるにあたっては、JR線のキロ程のみを考慮することが多いと思います。JR線単独では100kmに満たない経路で、途中下車できないとあきらめることも多いのではないでしょうか。

しかし、JR線以外の社線にまたがる「連絡運輸」の制度を活かし、連絡社線と通しの一枚のきっぷとすることで、各々のキロ程を通算しての途中下車可否の判定が可能となります。つまり、接続する連絡社線を含めて101km以上になれば、途中下車できる可能性が生じるということです。

この記事では、本来途中下車ができない大都市近郊区間内にある駅相互間の普通乗車券を、途中下車ができる普通乗車券に変えるためのマジックを伝授します。そのために、その手法である「連絡運輸」が適用された通しの普通乗車券を事例に取り上げます。

- JR線と連絡社線の営業キロ程を合算して途中下車の可否を判定する

- 大都市近郊区間に接続する場合はいかなる場合も途中下車不可

- 新在同線・新在別線の選択乗車特例を活用し、在来線に乗車する

途中下車が可能となるための要件

途中下車ができないケースは、JR各社の運送約款である旅客営業規則第156条および旅客連絡運輸規則第76条にて、次の通り規定されています。それ以外は、原則的に途中下車が可能です。

- 片道100km以下の経路

- 大都市近郊区間相互発着

- 連絡運輸の区間が大都市近郊区間に接続する社線として指定されている場合

連絡運輸の普通乗車券については、JR線の区間と社線の区間それぞれを合算した全区間の営業キロ程をもって、途中下車の可否を判定します。

途中下車できないことは、本来は例外的です。しかし、現実的には大都市近郊区間が含まれる途端、その原則と例外が逆転してしまいます。いかにして途中下車可能なきっぷを仕立てるか、頭をひねることになります。

途中下車制度の基本について、以下の記事(↓)にまとめてあります。是非ご一読ください。

普通乗車券の連絡運輸が縮小の一途をたどっています。かつては、連絡運輸を組み合わせて片道101km以上の経路を組むことが容易でしたが、現在は経路組みのバリエーションがかなり限られます。今後もさらに縮小される可能性があることに留意したいです。

連絡社線と通算で101km以上の経路だけど途中下車できない

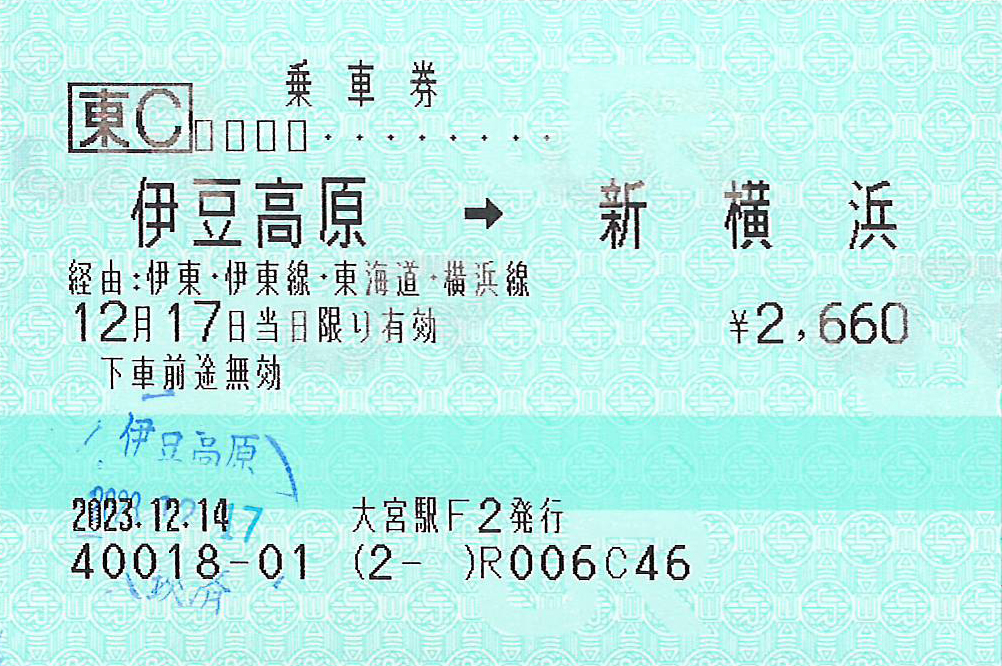

ここで、事例を一つ取り上げたいと思います。これは、伊豆急行線の伊豆高原駅(静岡県伊東市)が発駅、JR伊東線伊東駅(静岡県伊東市)が接続駅、JR横浜線・東海道新幹線新横浜駅(横浜市港北区)が着駅となる普通片道乗車券です。

当該乗車券の区間別経路と営業キロ程は、下表のとおりです。

| 区間 | 線区 | キロ程 | 運賃 | 備考 |

| 伊豆高原-伊東 | 伊豆急行線 | 15.9 | 680 | |

| 伊東-熱海 | JR伊東線 | 16.9 | 0 | |

| 熱海-横浜 | JR東海道本線(東日本) | 75.8 | 0 | 在来線経由 |

| 横浜ー新横浜 | JR横浜線 | 7.9 | 1,980 | 特例があり、本来は購入不要な区間 |

| 合計 | 116.5 | 2,660 | 途中下車前途無効 |

JR線と伊豆急行線の間には連絡運輸の設定があり、伊豆急行線内の駅とJR東日本・JR東海・JR西日本の各駅相互間の連絡乗車券を購入できます。

さらに、JR線とその連絡社線である伊豆急行線のそれぞれのキロ程を合算して、101km以上の経路となる場合、本来は途中下車が可能となります。

しかし、伊豆急行線接続駅の伊東駅および新横浜駅はともに、東京近郊区間内の駅です。したがって、乗車券の有効期間は、連絡社線を含めて当日限りです。そのため、この券面には「下車前途無効」と記載されており、あいにく途中下車ができません。

本事例において経路通りきっぷを購入すると[伊東駅・新横浜駅間=100.6km]となり、[伊東駅・横浜駅間=92.7km]とするよりも距離帯が1つ上がってしまいます。上表中、横浜駅・新横浜駅間は選択乗車特例で乗車できるので、本来は運賃計算に含めなくても問題ありません。

また、途中の熱海駅・小田原駅間を新幹線経由とすることで、大都市近郊区間完結の経路から外すことが可能です。

途中下車が可能になるマジック

それでも、どうしてもこの乗車券を途中下車可能なものにできないか、筆者は頭をひねりました。その結果、次の条件を追加することで、途中下車できるものとなりました。

- 経路に東海道新幹線を含める

- 選択乗車特例において在来線に乗車する

たったこれだけのことですが、新幹線が大都市近郊区間に含まれないことがカギとなることを覚えておくとかなり違います。

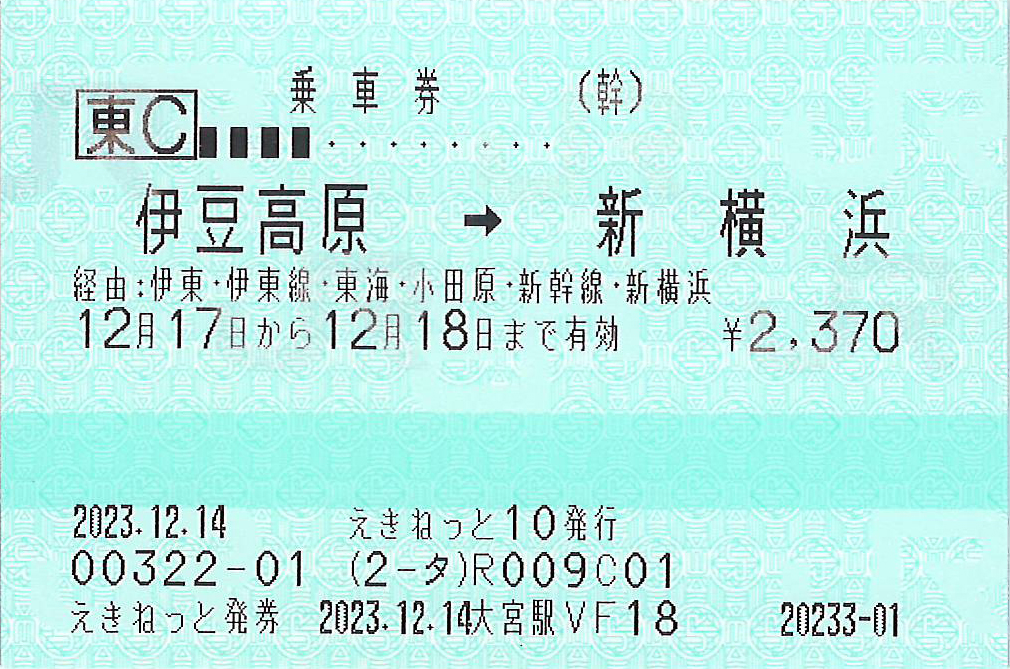

新幹線を経由した場合の経路および営業キロ程は、下表のとおりです。

| 区間 | 線区 | キロ程 | 運賃 | 備考 |

| 伊豆高原-伊東 | 伊豆急行線 | 15.9 | 680 | |

| 伊東-熱海 | JR伊東線 | 16.9 | 0 | |

| 熱海-新横浜 | JR東海道新幹線(東海) | 75.8 | 1,650 | 新幹線経由 |

| 新横浜ー横浜 | JR横浜線 | 0.0 | 0 | 特例により乗車できる区間 |

| 合計 | 108.6 | 2,330 | 通算営業キロにて途中下車可否判定 |

上述の通り、接続社線との通算キロ程が101km以上となるのが大前提になります。

当該乗車券の経由線区を「新幹線」とすることにより、有効期間が2日間の途中下車可能な乗車券に生まれ変わります。

小田原駅・新横浜/横浜駅間は在来線と新幹線で別線区間とみなされ、いずれか一方を選択して乗車することができます。乗車券の経由を「新幹線」と指定し、実際には在来線を選択して乗車するというのがワザというわけです。

この事例においては、新幹線経由のきっぷで在来線に乗車する一般的な選択乗車特例の他に、新在別線区間における個別の選択乗車特例が加わるのが、非常に特殊な点です。

新横浜駅・横浜駅が選択乗車の対象となる、旅客営業規則第157条第1項における「第19号」というのが、かなりの曲者です。この詳細については、別の記事(↓)で詳しく検証しました。是非ご一読ください。

大都市近郊区間外となる新幹線の区間

大都市近郊区間を外れる新幹線の区間は、首都圏では次の通りです。

- 東海道本線(新幹線):東京駅ー熱海駅間

- 東北本線(新幹線):東京駅ー那須塩原駅

- 高崎線(新幹線):大宮駅ー高崎駅

東京近郊区間はとてつもなく広大なため、長大な経路の乗車券の有効期間が当日限りという笑えないケースが生じます。それを避けるために、経路上に新幹線の区間を含める工夫が必要となります。

ネット予約サービスで新幹線を経路に含める具体的な方法

この記事で申し上げたことをネット予約サービスを通して実践しようとする場合、当該サービスの使い方に慣れる必要があります。

ネット予約サービスの代表格が、JR東日本が展開する「えきねっと」およびJR西日本が展開する「e5489」です。それらのサービスを利用して経路に新幹線を含めるワザを、実例を交えて説明しています。よろしければ、以下の記事(↓)を是非ご一読ください。

まとめ

大都市近郊区間内で経路が完結する場合、途中下車ができません。それは連絡運輸が絡んだ場合も同様で、大都市近郊区間に接続する連絡社線にも影響が及びます。

途中下車可否の判定は、JR線の営業キロのみではなく、実際に乗車するJR線および連絡社線の営業キロを合算し、101km以上となるかどうかをみます。

大都市近郊区間内で完結する経路については、在来線で移動する場合でも乗車券は新幹線経由とすることで、大都市近郊区間の制限を排除できます。並行する新幹線と在来線については乗車券上に記載された経由にかかわらず、選択乗車としていずれの経路を取ることができます。

当記事で取り上げた事例は、連絡運輸および選択乗車特例を活用しています。新幹線を経路に含め、連絡社線を含めて通算の営業キロを101km以上とすることで途中下車を可能としました。

また、これらの特例は非常に特殊なもので、出札窓口の駅員が知らないこともあります。自発的に相談できるよう、事前の情報収集が大切です。横浜駅や新横浜駅を頻繁に利用するユーザーにとっては有用な特例なので、覚えておくと損がないかと思います。

こぼれ話:えきねっとの経路検索・運賃計算機能は優秀!

この経路の乗車券を「えきねっと」で適切に仕込むことが可能です。

横浜駅から伊豆高原駅までの経路をえきねっとで検索した際、在来線経由と東海道新幹線経由でそれぞれ運賃計算してみました。そうしたら、上記の選択乗車特例を加味した運賃計算の結果がしっかりと表示されたのです。ユーザーインターフェースはともかく、えきねっとの運賃計算はかなり優秀です!

筆者も気が付かなかったのですが、横浜駅から新横浜駅を経て伊豆高原駅まで、大人2,330円で乗車できることが、えきねっとの検索結果から判明しました。実際に、同じきっぷを駅の窓口で買ったら、特例のアドバイスなしに2,660円で発売されました。今回は駅員に選択乗車特例の知識がなかったのですが、その分えきねっとの経路検索機能がいかに優れているか、実感しました。

えきねっとできっぷの決済をする際、JR東海の区間(東海道新幹線)を含む場合の決済手段がクレジットカードに限られる点に留意したいです。

参考資料 References

● JR旅客営業制度のQ&A(自由国民社)2017.5

● 旅客鉄道株式会社 旅客営業規則 第156条(途中下車)

● 旅客鉄道株式会社 旅客営業規則 第157条(選択乗車)

● 旅客鉄道株式会社 旅客連絡運輸規則 第76条(途中下車)

● 旅客鉄道株式会社 旅客連絡運輸規則 第77条(乗車区間の選択)

改訂履歴 Revision History

2024年02月27日:初稿 修正

2023年12月26日:初稿 修正

2023年12月23日:初稿

2022年3月23日:原文作成

コメント