JR常磐線と地下鉄千代田線が並行する「北千住駅」と「綾瀬駅」の区間。実際に線路(緩行線)を保有し、路線を運営しているのは、東京メトロ(東京地下鉄株式会社=旧.帝都高速度交通営団)です。

この区間は、かつては旧国鉄常磐線として運営されていました。地下鉄千代田線の開通に伴い、ある日突然旧国鉄から旧交通営団の運営に変わりました。

このようなわけで、北千住駅と綾瀬駅の区間は「東京メトロ線」の区間であり、同時に「JR東日本線」の区間でもある、たぐいまれな区間です。この区間を乗車する場合に購入するべききっぷは、東京メトロが発売する普通/定期乗車券です。

それゆえ、北千住駅と綾瀬駅の相互発着のきっぷは、JR東日本では発売しないと規定されています。しかし、本当に買えないのでしょうか?

突き詰めた結果、北千住駅から綾瀬駅ゆき(もしくは綾瀬駅から北千住駅ゆき)の普通乗車券を、JR東日本発行のきっぷとして買える場合があることを発見しました。

旅客営業規則「第16条の5」と「第70条」の合わせ技です。取れる経路は限られますが「綾瀬駅→北千住駅」の乗車券は成立します。難解なトピックなので、心してお読みください。

この記事では、本来発売されないはずの「綾瀬駅→北千住駅」普通片道乗車券をJR東日本の駅窓口で実際に購入し、実乗した体験を公開します。

- 北千住駅・綾瀬駅相互間の乗車券は東京メトロが発売すること

- JR線を迂回して乗車すると「北千住 ➡ 綾瀬」の普通乗車券が発売される場合があること

- 大都市近郊区間制度と規則第70条の特例の存在が経路組みの障害になること

北千住駅ー綾瀬駅間のきっぷ|発売の基本ルール

北千住駅と綾瀬駅の区間には、JR常磐線の「中電」と呼ばれる線路と地下鉄千代田線が並行して、複々線の線路となっています。複々線のうち一方がJR東日本の路線で、もう一方が東京メトロの路線という複雑な形態です。

これは、冒頭申し上げた歴史的経緯が背景となって生じたねじれです。北千住駅と綾瀬駅の区間は、古くは旧国鉄常磐線であったものの、1971年に地下鉄千代田線に変わりました。東京メトロは当然のことに「メトロ千代田線」と定義する一方、JR東日本は他社運営の区間を「常磐線各駅停車」と定義する、摩訶不思議な現象です。

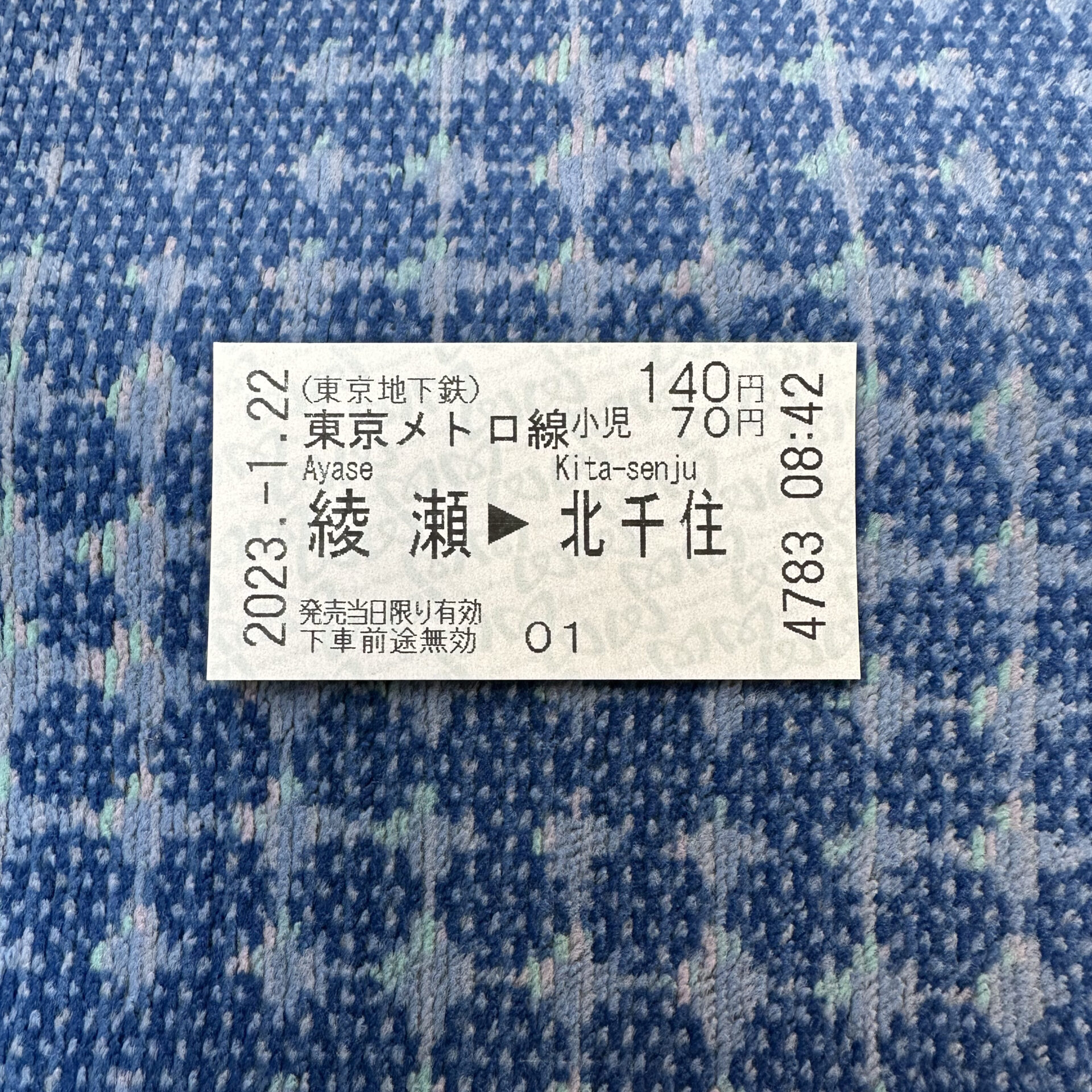

そのような区間のきっぷの発売ルールもまた、とても特殊です。当該区間の乗車券の発売は、原則東京メトロが行います。同社の初乗り運賃は本来180円ですが、特殊な経緯から150円という特定額とされました。普通乗車券の券面表示も金額式ではなく、「北千住▶綾瀬」「綾瀬▶北千住」と区間が明示されています。

JR東日本は、同区間の乗車券類を発売しません。同社旅客営業規則第16条の5にて、明文化されています。

そこで、北千住駅と綾瀬駅まで実際に出向き、関係するきっぷを購入してみました。

[北千住駅(千代田線=常磐線各駅停車)綾瀬駅]2.6km区間の普通乗車券です。この区間の乗車券類を発売するのは東京メトロです。この写真の左方2枚のきっぷが、該当するきっぷです。

右方の2枚は同じ金額ながらも、JR東日本が発売したきっぷです。一見同じ効力があると思いますが、上記の規定により、北千住駅ー綾瀬駅間で有効ではありません。それぞれ南千住駅ゆき、亀有駅ゆきのものです。すべて金額が同じだけに、かなりトリッキーに見えます。

JR東日本は本当に発売しないのか

それでは、JR東日本は本当に「北千住▶綾瀬」「綾瀬▶北千住」の区間の乗車券類を発売しないのでしょうか。

結論を先に申し上げると、常磐線各駅停車北千住駅・綾瀬駅間2.6kmの区間を乗車するためのきっぷとしては、たしかにJR東日本は当該乗車券類を発売しません。しかし、他線区を経由し、迂回して乗車する場合に特定経路が明記された普通乗車券については、発売されることがあります。

きっぷの発駅と着駅である北千住駅と綾瀬駅は、いずれも東京近郊区間に含まれる駅です。経路が特定されない場合、運賃が最短経路の150円となります。この場合、JR東日本の乗車券としては発売されない代わりに、東京メトロの乗車券を購入する形です。

蛇足ながら、東京近郊区間をはじめとするJR大都市近郊区間においては、発駅から着駅に至る経路が旅客の任意とされているため、いわゆる一筆書きの経路で大回り乗車できるのが原則です。しかし、東京メトロの普通乗車券でJR線内を大回り乗車できるとは、普通は考えられません。

綾瀬駅から北千住駅ゆき(もしくは北千住駅から綾瀬駅ゆき)と明記されたJRの普通乗車券を購入するためには、経路中に新幹線を含むことが実質的に必要です。新幹線を経由に含めることで東京近郊区間から外れ、経路を特定した普通乗車券が発売可能となります。

したがって、JR「旅客営業規則第16条の5」の規定にもかかわらず、同区間の普通乗車券を買えるケースが存在することになります。

大都市近郊区間制度による途中下車の制限や選択乗車はきっぷの効力の問題であるため、運賃計算方や発売方には影響をもたらさないこととなっています。しかし、大都市近郊区間完結となる経路を経路指定して発売しても途中下車ができないため、実務的にはあまり意味がありません。任意の実乗経路で運賃計算してもルール上誤りとは言い切れない一方、ある区間の運賃が一物一価とならない問題をはらむことからグレーゾーンです。詳しくは、以下の記事をご一読ください。

「綾瀬駅から北千住駅ゆき」普通乗車券の経路

それでは、同駅間の普通乗車券を購入できる具体的な経路を検討しましょう。

「北千住駅から綾瀬駅ゆき」もしくは「綾瀬駅から北千住駅ゆき」と表示されたJR東日本発行の普通乗車券が成立する要素は、次の通りです。

- 経路中のいずれかに新幹線を含む(東京近郊区間を回避)

- 運賃計算キロが200km以下であれば経路組みが容易(特定都区市内制度適用を回避)

- 経路が101km以上200km以下であれば2日間有効(途中下車可能)

北千住駅、綾瀬駅のいずれの駅も、東京都区内に含まれます。経路が201km以上となる場合、特定都区市内制度が適用され、発駅と着駅が「北千住駅から綾瀬駅ゆき」もしくは「綾瀬駅から北千住駅ゆき」と表記されません(計算明細は当記事末尾Appendixをご参照ください)。

実は、201km超えの普通乗車券の場合であっても特定都区市内制度を回避し単駅発着とするのは、全く不可能なわけではありません(旅客営業規則86条ただし書)。したがって、経路が「200km以下」でなければならないわけではありません。とはいえ、そのウルトラCを実行するのは、あまり現実的ではないと思います。

そんなウルトラCは筆者の眼中にはないので、本記事では200km以下で収まる経路を検討したいです。

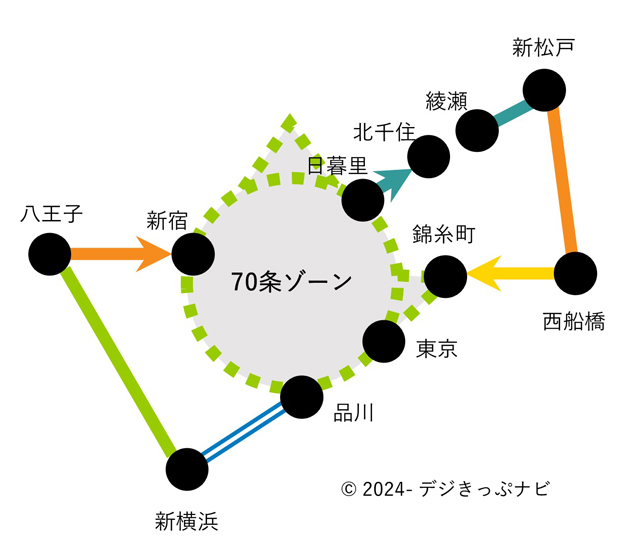

現実的には、途中下車できるように3つとも満たすのが望ましいでしょう。この3点を満たす経路は、思ったよりも少ないです。筆者がシミュレーションした限りでは、大きく以下の4経路が考えられます。規則70条の運賃計算特例を、それぞれ考慮に入れます。

【旅客営業規則70条について】

旅客営業規則70条はあくまでも運賃計算のルールを定めたもので、効力には言及していないという指摘があります。確かに、条文を読む限り明確とは言えないため、実乗経路を経由欄に反映できるのではないか、という疑問が湧きます。

この点をJR東日本に質したところ、大筋で否定されました。条文上「経路を指定しない」から、きっぷの経由欄に具体的な経路は記載されないことになります。[東京(新幹線)上野]が最短経路でない場合、当該区間を実乗経路とする乗車券を発売しないとのことです。

発券実務上の齟齬を招くため、「業務上の運用として」70条ゾーン内の最短経路以外は発売しないものとしていると推察します(マルス発券できるものしか発売しない)。真偽はさておき、当局が言うことには従うしかありません。

武蔵野線新八柱駅および新幹線東京駅ー上野駅間を含む経路:×

[綾瀬(常磐)新松戸(武蔵野)西船橋(総武)錦糸町・・・東京【新幹線】上野・・・日暮里(常磐)北千住]

実乗車キロ:58.9km 運賃計算キロ:57.7km 普通運賃950円【電車特定区間】当日限り有効

規則70条によるところの運賃計算上の経路[錦糸町(総武本線浅草橋)秋葉原・・・日暮里]と実乗車経路が異なり、[東京【新幹線】上野]を経路指定することはできません。

上述した通り、仮にこの経路が発売可能だったとしても大都市近郊区間で完結するため、発売しても意味がありません。

成田線酒々井駅、総武本線馬喰町駅および新幹線東京駅ー上野駅間を含む経路:×

[綾瀬(常磐)我孫子(成田線)成田(成田線酒々井)佐倉(総武)千葉(総武)錦糸町・・・東京【新幹線】上野・・・日暮里(常磐)北千住]

実乗車キロ:135.9km 運賃計算キロ:132.5km 普通運賃2,310円 2日間有効

上と同じく、[東京【新幹線】上野]の経路は指定できません。最初はこの経路にてオーダーしましたが、この点を指摘され発売を拒絶されました。

成田線酒々井駅、京葉線千葉みなと駅および新幹線東京駅ー上野駅間を含む経路:〇

[綾瀬(常磐)我孫子(成田線)成田(成田線酒々井)佐倉(総武)千葉(内房)蘇我(京葉線二俣新町)東京【新幹線】上野・・・日暮里(常磐)北千住]

実乗車キロ:143.5km 運賃計算キロ:143.5km 普通運賃2,640円 2日間有効

規則70条による最短経路と実乗車経路が一致しており、上記2例のような運賃計算上のねじれがありません。実際に購入したわけではないものの、経路として成立するのではないかと思います。

窓口閉鎖直前の新木場駅では、この経路組みと考え方が類似したきっぷが発売された実績があります。

武蔵野線新八柱駅および新幹線東京駅ー新横浜駅間を含む経路:〇

[綾瀬(常磐)新松戸(武蔵野)西船橋(総武)錦糸町・・・東京【新幹線】新横浜(横浜線)八王子(中央東)新宿・・・日暮里(常磐)北千住]

実乗車キロ:166.8km 運賃計算キロ:166.8km 普通運賃3,080円 2日間有効

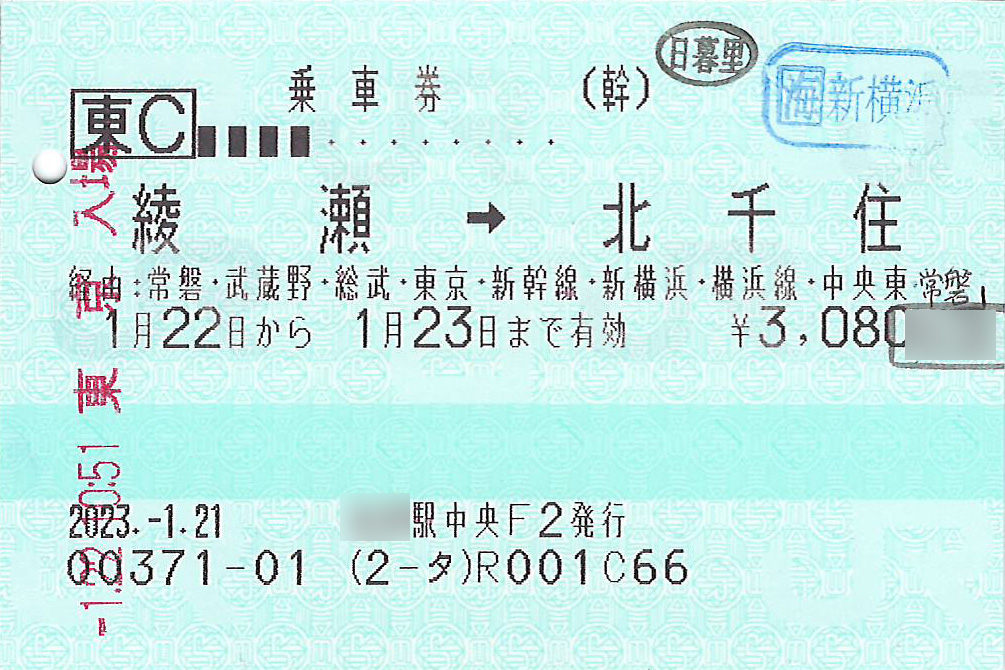

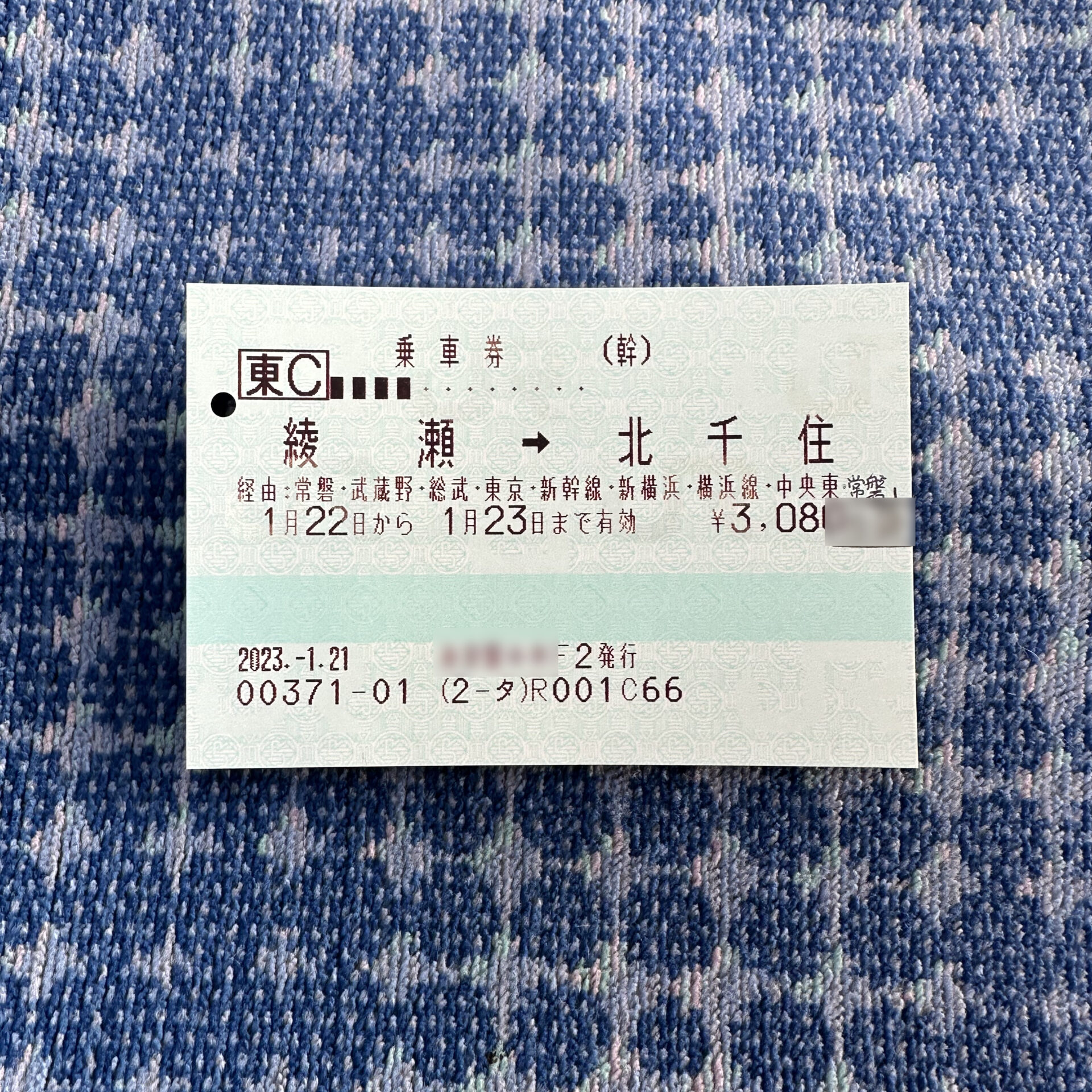

これも規則70条による最短経路と実乗車経路が一致しており、運賃計算上のねじれがありません。これも、経路として成立します。筆者が実際に買った乗車券上の経路です。

ここからは、筆者のきっぷ購入と乗車の実体験です。

綾瀬駅→北千住駅|JR片道乗車券購入・使用体験

JR東日本が発売する北千住駅から綾瀬駅ゆき普通片道乗車券を何とか作れないかと、あれこれシミュレーションした結果、いちばん単純で理解しやすい経路が、上記の4番目でした。

[綾瀬(常磐)新松戸(武蔵野)西船橋(総武)錦糸町・・・東京【新幹線】新横浜(横浜線)八王子(中央東)新宿・・・日暮里(常磐)北千住]

実乗車キロ:166.8km 運賃計算キロ:166.8km 普通運賃3,080円 2日間有効

新幹線東京駅から上野駅までの経路は一般的ではなく、自動的には表示されないものです。そのため駅の窓口でないと買えませんが、係員によっては発売を拒絶するようです(本当はいけない対応)。

えきねっとでも経由指定をして算出することができたので、経路として成立することは確かです。駅の窓口で駅員さんにリクエストしなくても、指定席券売機などで購入できます。

すったもんだできっぷ購入!

今回は、えきねっとでは結果表示されない、新幹線東京駅・上野駅間を含む経路の乗車券を発券してもらうべく、東京都心のある駅のみどりの窓口へ。

まずは、下記の経路でいけるかどうか、トライ。

[綾瀬(常磐)我孫子(成田線)成田(成田線酒々井)佐倉(総武)千葉(総武)錦糸町・・・東京【新幹線】上野・・・日暮里(常磐)北千住]

駅員がトライするも、マルスのエラー回答が。確認後、発売不可の旨を伝えられました。そのため、この経路は断念。

それでは、ということで、次の経路で再びトライ。

[綾瀬(常磐)新松戸(武蔵野)西船橋(総武)錦糸町・・・東京【新幹線】新横浜(横浜線)八王子(中央東)新宿・・・日暮里(常磐)北千住]

実乗車キロ:166.8km 運賃計算キロ:166.8km 普通運賃3,080円 2日間有効

今度はマルスからのエラーなく発券成功。駅員さんが半信半疑で、確認のためバックヤードに引っ込んで数分後、これは発売できますとのこと。かくして、「綾瀬 ➡ 北千住」普通片道乗車券を購入。

十分日帰りできる内容ながら、途中下車を満喫できるきっぷの出来上がりです。

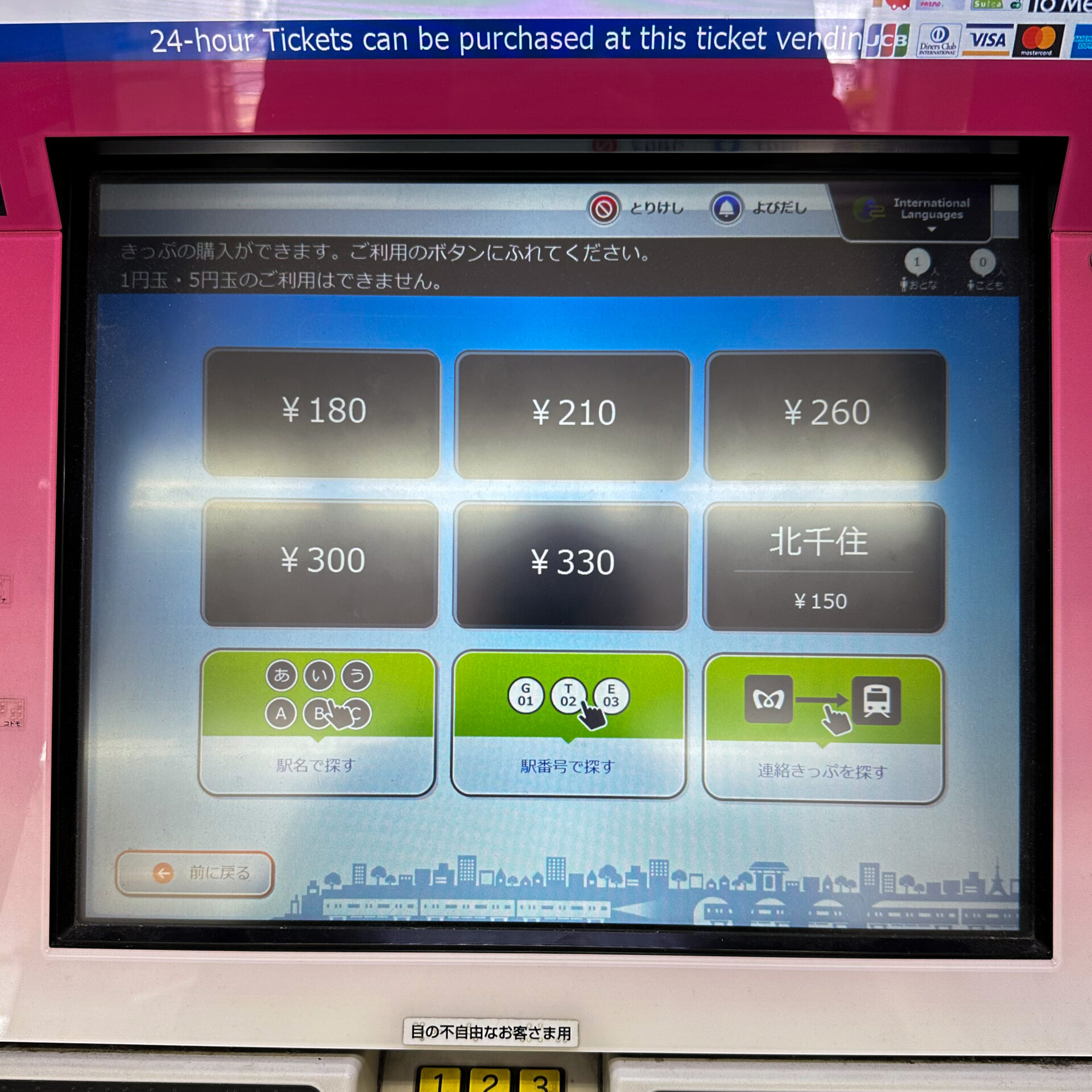

綾瀬駅に設置された券売機

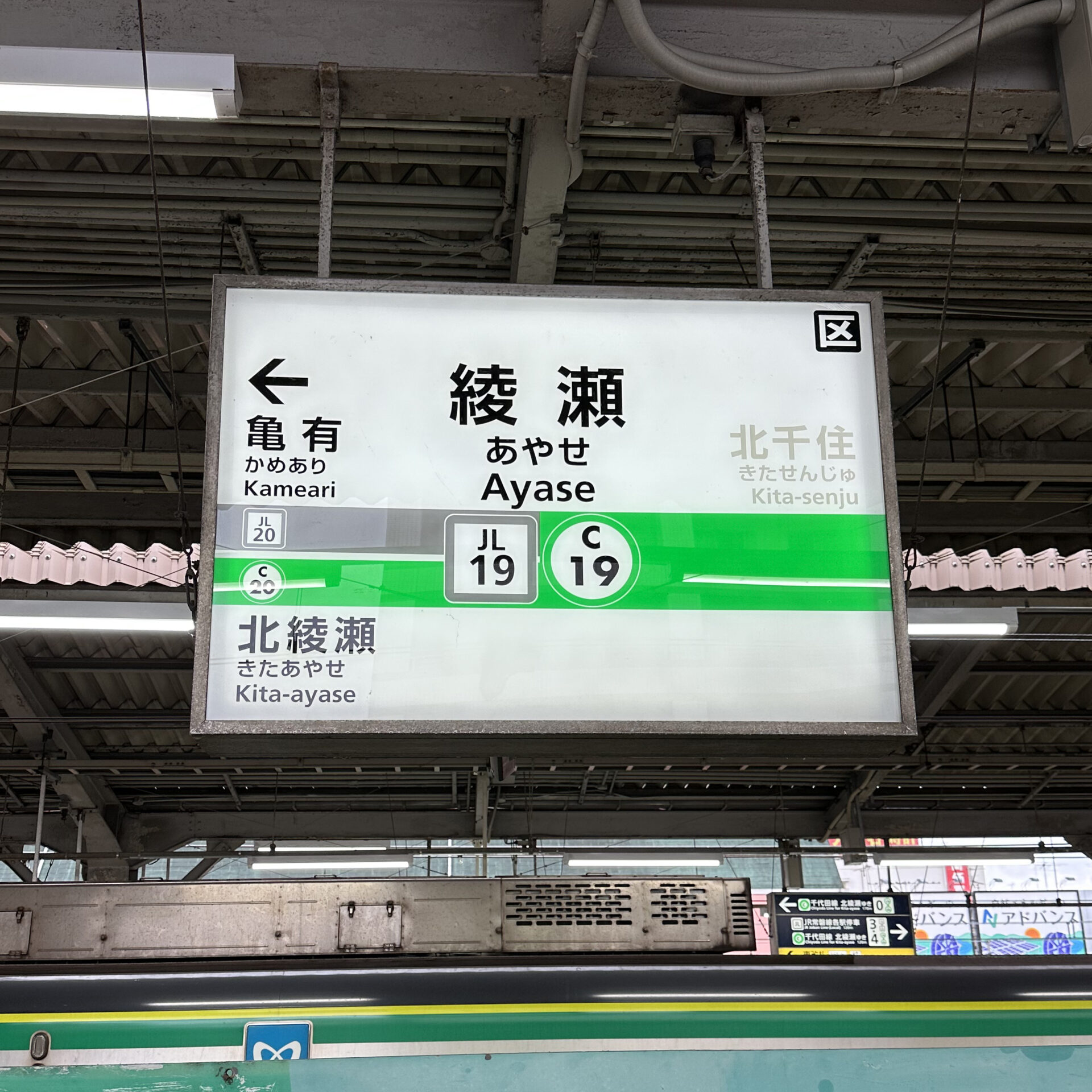

日曜日の朝8時台の綾瀬駅はまだ人出が少なく、静かでした。

綾瀬駅を訪れたらお約束の券売機見学。東京メトロとJR東日本の券売機が並んでいるものの、目的地によって使用する券売機が違います。それでも、綾瀬駅では紙のきっぷを券売機で買う人が多く、慣れた感じでした。

北千住駅までのきっぷは、JRではなく東京メトロの券売機で買います。券売機には「北千住¥150」のボタンがあります。

JR発行のきっぷを使って綾瀬駅を出発!

今回は、前日仕込んだJR発行の紙のきっぷで自動改札を入場。問題なく通れたので、怪しく見えながらもまともなきっぷです。JR常磐線各駅停車の駅であり、千代田線の駅でもあることがよくわかります。

綾瀬駅からは、常磐線各駅停車下り列車に乗車。乗換駅の新松戸駅までは、わずか十数分です。

新松戸駅からは、武蔵野線の列車に乗車。武蔵野線はいつも混雑している印象がありますが、この日も中山競馬に向かう人たちで混雑していました。西船橋駅からは、総武線・中央線各駅停車で東京駅まで移動。

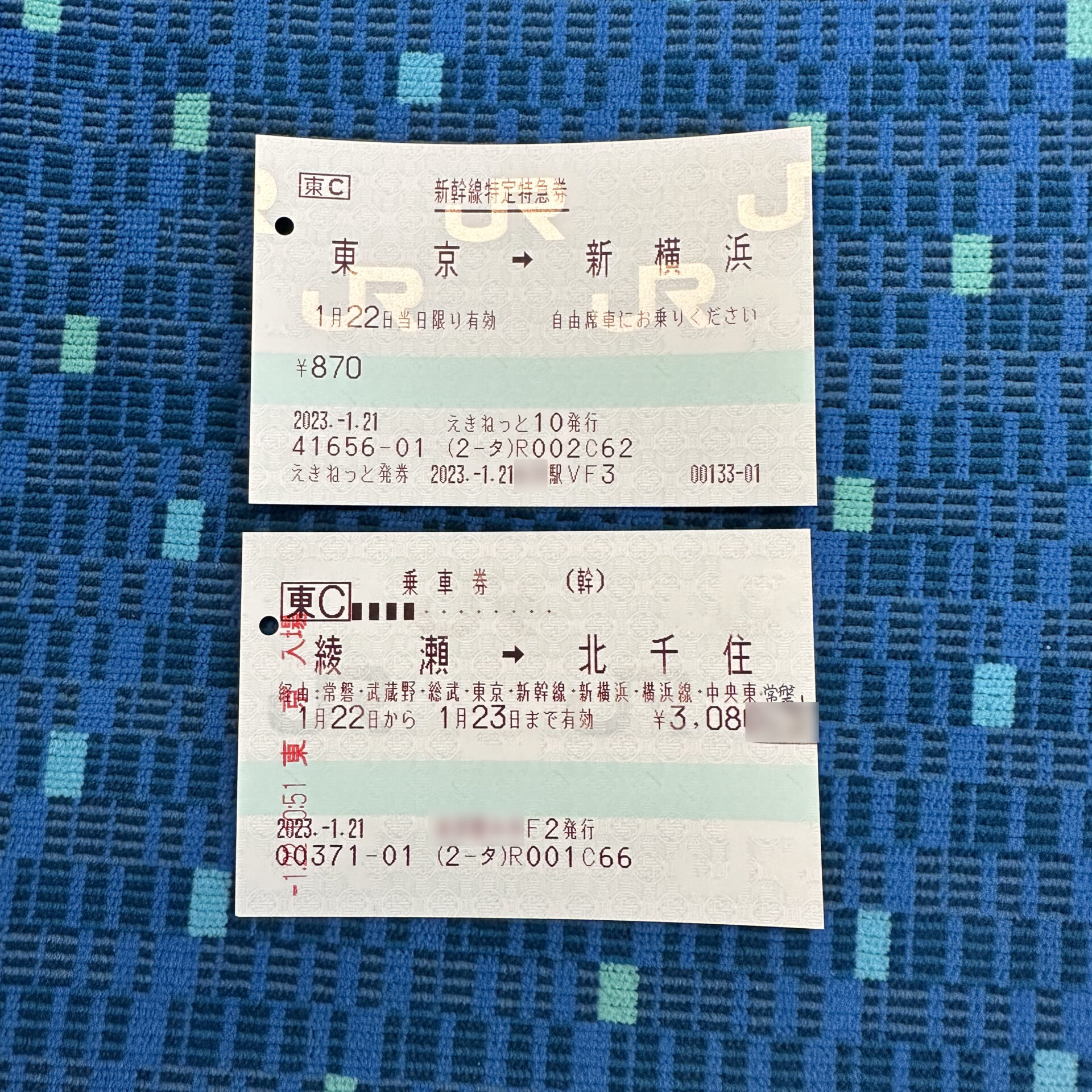

東京駅から新横浜駅まで東海道新幹線に乗車

実は、東京駅から新横浜駅まで在来線で移動しようかと思いました。しかし、品川駅・新横浜駅間には選択乗車の制度(規則第157条)がありそうでなく、在来線の経路を選択できません。そんなこともあって、今回は乗車券の趣旨におとなしく従い、新幹線で移動しました。

今回の経路上の肝である東海道新幹線に、東京駅から新横浜駅まで乗車。ロングシート電車を乗り継ぐ小さな旅の中で、唯一リクライニングシートに座れる区間でした。

今回使用した紙のきっぷは自動改札を通れる8.5cm券で、スムーズに入場。

新横浜駅にはすべての列車が停車しますが、今回は岡山駅ゆき「ひかり」号に乗車。自由席はとても空いていて、快適に過ごせました。

新横浜駅では途中下車し、駅ナカでランチ休憩。

ラストスパートは在来線列車のロングシートで

新横浜駅からは横浜線の快速列車に乗車し、八王子駅まで。今回の経路の中では、長距離区間です。

日曜日の昼下がりの時間帯になり、人出がすっかり多くなりました。列車も結構混んでいました。

八王子駅にて、中央特快に乗り換えて、神田駅まで乗車。八王子駅のホームは乗客で混雑していて、列車の座席がほぼすべて埋まりました。

筆者はこの時、特急「あずさ」号に課金しようかと思っていましたが、結局中央特快に乗車。途中特急列車に抜かれることもなく、1時間弱で神田駅に到着。

このきっぷでは新宿駅で山手線外回りの列車に乗り換えて日暮里駅まで出ることも可能です。しかし、今回は神田駅まで中央線に乗車し、日暮里駅まで北上しました。

この区間は、旅客営業規則第70条が適用される東京付近のエリアで、例外的に経由指定がされていません。一筆書きの経路で乗車する限り、任意の経路を途中下車しながら移動可能です。

日暮里駅から3駅で今回の小さな旅の終着、北千住駅に到着するところでしたが、筆者は日暮里駅で離脱しました。

まとめ

綾瀬駅から北千住駅ゆき(逆方向を含む)の普通乗車券は、JR東日本では発売せず、東京メトロでしか発売しないという先入観を疑わない方がほとんどではないでしょうか。

JR線だけで構成される経路であれば、実はJR東日本でも発売します。ただし、成立する経路はごく限られます。発駅と着駅が「綾瀬 ➡ 北千住」と明記される乗車券を作るには、必然的に東京中心部を通過する経路となります。旅客営業規則70条の規定に影響され、経路組みが余計に難しくなっています。

本記事を執筆する過程で、JRの旅客営業規則上の各条文の表現があいまいなものが往々にしてあり、読み手によって異なる解釈をして争いが生じるのでは、と感じました。規程を制定するのは難しい作業で、慎重に行うべきと学びました。

本記事で使用した乗車券を購入する際、対応してもらった駅員さんや問い合わせた先の方にはご負担をおかけしました。この場を借りて、関係各位に謝意を示したいと思います。

この記事を最後までお読みいただき、ありがとうございました!

Appendix:特定都区市内制度が適用される場合

全体の営業キロが201km以上になると特定都区市内制度が適用され、東京駅が中心駅として運賃計算するようになります。その場合、乗車券上の発駅名と着駅名の表示が単駅表示ではなく「東京都区内 ➡ 東京都区内」になります。

この場合、本記事の目的である「綾瀬 ➡ 北千住」が明記された経路とは関係ない単なる周回経路になります。そのため、経路を200km以内に収めることにこだわりました。

参考資料 References

● 旅客鉄道株式会社 旅客営業規則 第16条の5(常磐線北千住・綾瀬間相互発着となる旅客の取扱い)

● 旅客鉄道株式会社 旅客営業規則 第70条(特定区間における旅客運賃・料金の営業キロ又は運賃計算キロ)

● 旅客鉄道株式会社 旅客営業規則 第86条(特定都区市内にある駅に関連する片道普通旅客運賃の計算方)

改訂履歴 Revision History

2024年3月13日:初稿 修正

2024年01月14日:当サイト初稿(リニューアル)

2023年02月03日:前サイト初稿

コメント